東京大学の研究グループは,鉛からなる探針と鉛基板との間での原子接触状態における電気抵抗を測定し,2つの電極の先端原子間の相対的な位置関係によって,抵抗値が変化することを発見した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,鉛からなる探針と鉛基板との間での原子接触状態における電気抵抗を測定し,2つの電極の先端原子間の相対的な位置関係によって,抵抗値が変化することを発見した(ニュースリリース)。

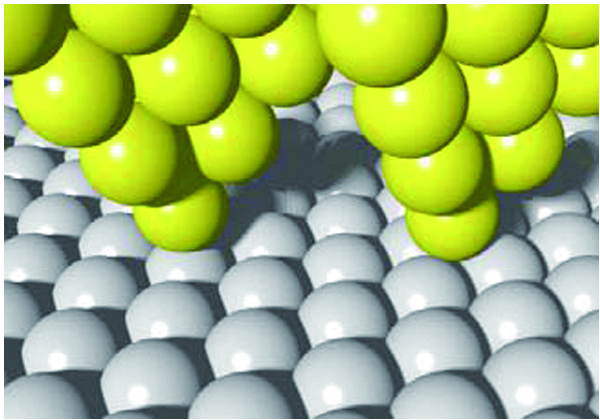

金属電極間の原子接触における電気伝導現象は,電子の拡がり程度の長さ(フェルミ波長)に比べその幅が狭くなることから,量子的な特徴が現れることが知られており,これまでにも多くの研究がなされてきた。しかしながら,これまでの研究では接触状態での原子配列までは制御できておらず,測定ごとのばらつきが問題となっていた。

研究グループは,表面の原子像を撮ることが出来る顕微鏡として知られる走査トンネル顕微鏡を用いて,基板表面の原子像からあらかじめ接触位置を正確に決めた上で,少しずつ2電極間の間隔を狭めながら電気抵抗の値を測定することにより,電極の形状を損なうことなく,原子接触における電気抵抗の接触位置・間隔依存性を測ることに成功した。

以下は,この研究により発見された事項。

1. 基板表面の原子の直上で接触した場合と,3つの原子の間で接触した場合では,前者のほうが抵抗が高い。

2. 接触した状態では原子直上のほうが高抵抗だが,20pmほど離した状態では,原子間のほうが若干高抵抗となり,電極間隔により両者の抵抗値の逆転が起こる。

3. 3原子の間での接触のうち,接触位置の真下に二層目の原子がある場合とない場合では,後者のほうが抵抗が高い。

また今回の測定では,これまでに観察されていた抵抗値のばらつきが,実際に接触位置のばらつきに起因することも検証することができたという。

デバイス構造のさらなる微細化に伴い,将来的には,デバイス長が量子的な電気伝導現象の現れる長さに達し,従来のコンセプトとは異なる概念に基づく量子デバイスの構築が必要との予測がなされており,以前にも増して,原子スケールでのデバイス構築への期待が高まっている。

今回の研究結果は,接触時の原子配列の重要性を指摘するとともに,接触場所ごとの抵抗値を与えており,原子デバイス設計における重要な指針となるとしいている。