北海道大学は,神戸大学,慶応大学,NTTと共同で,インジウム,ガリウム,ヒ素をベースとした半導体二重量子井戸において,「スピン軌道相互作用」を効果的に活用し,電子の持つスピン状態に応じて伝導電子をふるいにかける新手法を理論的に考案した(ニュースリリース)。

北海道大学は,神戸大学,慶応大学,NTTと共同で,インジウム,ガリウム,ヒ素をベースとした半導体二重量子井戸において,「スピン軌道相互作用」を効果的に活用し,電子の持つスピン状態に応じて伝導電子をふるいにかける新手法を理論的に考案した(ニュースリリース)。

既存の半導体デバイスは,電子が電場によって加速するという,電子の「電荷自由度」により動作する。一方で電子は,「電荷」と共に「スピン」の自由度を持っており,それにより電子一個一個は小さな磁石としての性質を有している。そのため,固体中電子のスピンは状況に応じて,ある向きに揃ったり,特定の軸に対して回転したりする。

量子コンピュータや超低消費電力論理デバイスといった,スピンを利用した次世代電子デバイスを実現するには,電子の「スピン自由度」を半導体デバイス中でいかに制御するかが鍵となる。

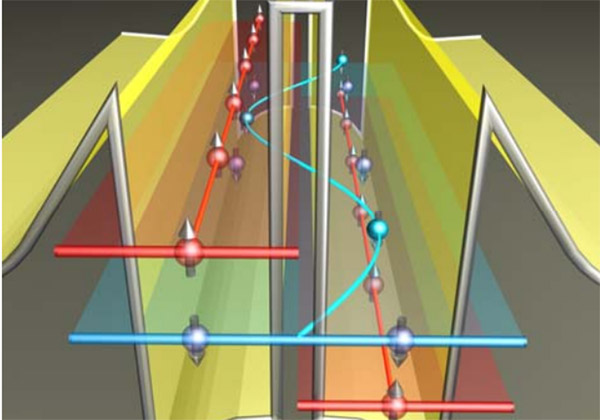

研究で用いる半導体量子井戸には「ラシュバ効果」と呼ばれるスピン軌道相互作用が存在し,その具体的大きさは2011年になって初めて明らかになった。ラシュバ効果存在下では,ある特定の向きのスピンは電子の運動方向が変わらない限り同じ向きのままである。そして,このような固定されたスピンは,その向きに応じて「上向き」と「下向き」の2つに分けられる。

今回の理論提案の根拠となる重要な基礎物理概念は,「半導体二重量子井戸では,パリティの異なる波動関数はスピ軌道相互作用(ラシュバ効果)によって混成する」という2007年に発表された事実で,インターバンド・ラシュバ効果と呼ばれる。

研究で具体的に想定した「半導体二重量子井戸」の構造は,厚さ 10nm 程度のインジウム,ガリウム,ヒ素の化合物(InGaAs)の膜を原子レベルの制御でインジウム,アルミニウム,ヒ素の化合物(InAlAs)の間に2枚挟み込んだもの。このような構造に,リモートドーピングという手法を施すと,電子はInGaAs の部分(二重量子井戸部分)に束縛され,運動の自由度が量子井戸面内の2次元空間に制限される。

ラシュバ効果発見以前は,このような二重量子井戸では,ドーピングをうまく調整することにより,パリティの異なる2つの波動関数が安定して存在すると信じられていた。

研究グループは,同材料でのラシュバ効果が定量的に解明されたことを契機に,インターバンド・ラシュバ効果による波動関数の混成を積極的に利用して新機能を発現するデバイス開発を模索してきた。その過程で,同じく量子力学から予測される「試料の面内に磁場を印加すると電子波動関数の波数シフトが生じる」という効果を組み合わせることにより,スピン選別の具体的メカニズムが成立することを明らかにした。

結果の定量的な理論予測には,強結合のモデル及びコヒーレント多重反射のモデルが使われ,どちらを用いても完全に同一の計算結果が得られた。

今回の研究で提案するデバイスに電流を流した際のスピン毎のコンダクタンス(電気伝導度)が,外部磁場とともにどう変化したかの理論結果から,P=(G↑ G↓)/(G↑ + G↓)の式で計算されるスピン偏極度は,1次元の理想的なモデルでは±0.2テスラ付近で|P|=1(100%のスピン偏極)となることがわかった。

より現実的な,電子の運動方向が量子井戸面内あらゆる方向を向いていることを考慮する二次元的モデルでは,|P|=0.4(40%のスピン偏極)が得られた。明確なスピンブロッキング機構が存在しない,電場だけを用いたデバイス制御の場合でもP>0.1という大きなスピン偏極率が得られることも明らかになった。

現在,エデルシュタイン効果の直接観測には,非常に高度な実験技術が必要。 例えば,通常状態の半導体では,体積1m3当たり1~10個程度のスピンが電流によって誘起されることが知られている。実用デバイス開発のためには「電流誘起のスピン数」を飛躍的に増大させる技術革新が必要。

今回の研究でのスピン偏極度Pは,試料中の体積1m3当たりのスピンの数にも換算可能で,例えば,P=0.1は体積1m3当たり10万個のスピンに換算される。このように,今回なされた発明は,スピンデバイス実用化のために求められてきた技術革新の手法を具体的に提示したことに相当し,スピン自由度に基づく次世代革新電子デバイス開発の道を大きく広げるものであるとしている。

関連記事「阪大,原子核中のスピン整列状態の存在を観測」「理研,スピンアイスを冷却すると融解し仮想的な光子が出現することを発見」「筑波大ら,水素の高速核スピン変換のメカニズムを実験的に立証」