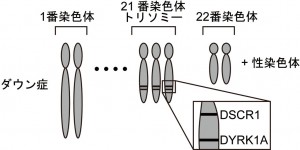

東京大学大学院理学系研究科附属遺伝子実験施設助教の倉林伸博氏と准教授の眞田佳門氏は、第21番染色体にある2つの遺伝子(DYRK1AとDSCR1)に着目し、マウス胎仔脳においてこれらの遺伝子の発現量が同時に増加すると、神経細胞を生み出す親細胞(神経幹細胞)の働きが鈍化し、神経細胞が生み出されにくくなることを発見した。また、マウス胎仔脳においてこの2つの遺伝子によって働きが調節される因子(NFATc)も明らかにした。

ダウン症は、およそ800人の新生児あたりに1人という極めて高い頻度で生じる疾患であり、知的障害、特有の顔つきや心臓奇形などさまざまな症状が現れる。脳では神経細胞の数が少なくなり、脳容積が小さくなることが知られている。このような症状はヒトの21番染色体が2つではなく3つあることによって、21番染色体上にある遺伝子の発現量が1.5倍になることが原因とされている。しかし、約300の 遺伝子を含む21番染色体中の、どの遺伝子の発現量が多くなることで、神経細胞の数が少なくなるのかは謎であった。

この研究の成果は、ダウン症の脳発生異常の仕組みの理解に大きな一歩を踏み出す知見であり、ダウン症における脳発生異常を緩和する治療法の確立に重要な指針を提供すると期待される。

詳しくはこちら。